Отраслевые нацпроекты поднимут перевозку людей и товаров на новый уровень

Сегодня в России реализуются два крупных национальных проекта, напрямую связанных с транспортом, но на самом деле их перечень гораздо шире, ведь многие программы промышленного развития тоже влияют на состояние транспортной системы. Центральный среди них - "Эффективные транспортные системы". Именно в нем сосредоточены самые масштабные задачи на ближайшие годы: повышение межрегиональной связанности страны, обеспечение логистики внешнеторговых операций, развитие безопасных и устойчивых маршрутов.

В контексте предстоящих задач важно подчеркнуть преемственность: прошлые транспортные программы доказали свою эффективность, хотя часть задач пришлось скорректировать, сначала - из-за пандемии, затем - в связи с изменением внешнеэкономической обстановки.

Но в любом случае за последние годы при рекордных объемах финансирования удалось заметно изменить картину в транспортной отрасли. Если раньше в стране фактически существовала одна платная дорога - М-4 "Дон" и частично ЗСД в Санкт-Петербурге, то уже сейчас создана целая сеть: введены в строй магистрали М-11, М-12, ЦКАД.

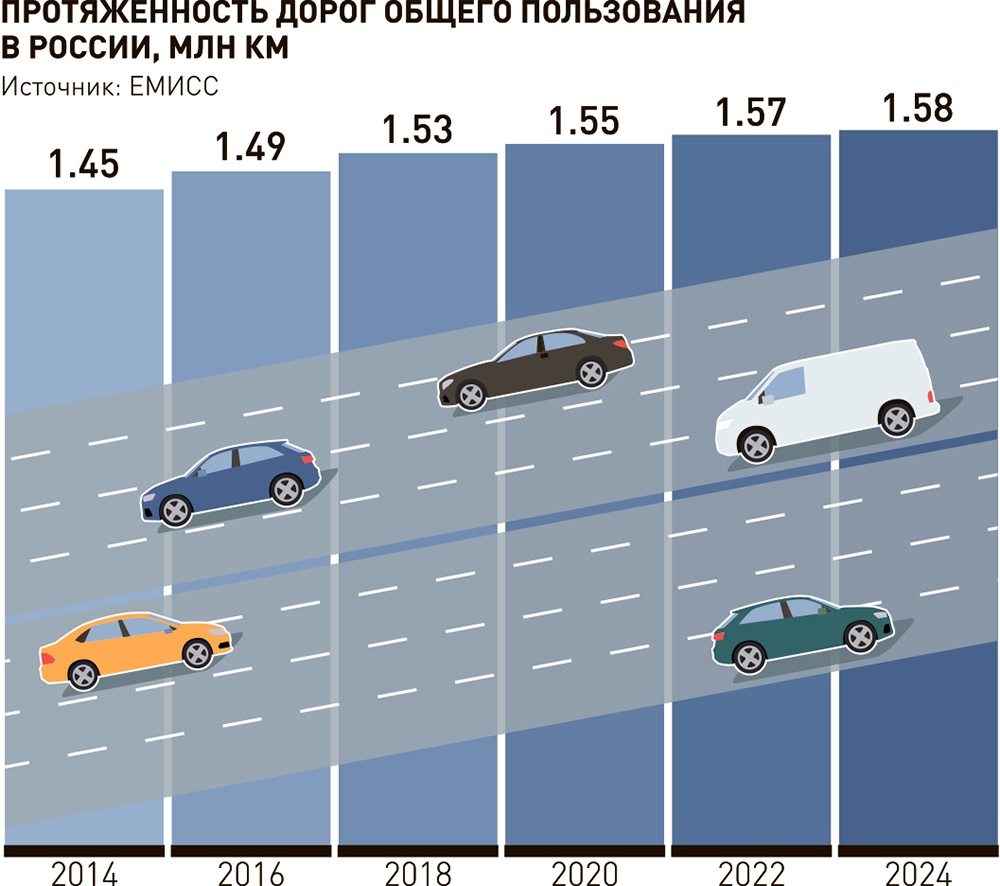

Значительно улучшилось и общее состояние федеральной дорожной сети: многие региональные трассы переведены в федеральное подчинение, построены обходы городов, модернизированы существующие участки.

Серьезные изменения произошли и в авиационной инфраструктуре, активно развивались морские порты: Россия увеличила экспортные мощности, создала новые логистические узлы на южных и восточных направлениях. Все это позволило улучшить связанность территорий и повысить устойчивость внешней торговли. В ближайшие годы в рамках новых нацпроектов предстоит использовать эти достижения как основу для очередного эволюционного скачка.

Финансовые риски

Пик бюджетных вложений в транспортные мегапроекты пришелся на 2019-2023 годы. Эти средства позволили добиться реальных изменений, но уже с 2024 года началось сокращение инфраструктурных расходов. В проекте федерального бюджета на 2026 год и последующие периоды не предусмотрены столь крупные ассигнования, как прежде. На фоне высокой инфляции и роста издержек это может привести к недофинансированию ряда направлений.

В течение 2025 года активно обсуждалась идея привлечения частных инвестиций. Однако при нынешнем уровне ключевой ставки такие проекты не так привлекательны для бизнеса, как этого хотелось бы. Есть отдельные примеры участия крупнейших компаний, как в проекте ВСМ Москва - Санкт-Петербург, но в целом для регионов и локальных инициатив это малореализуемо.

Государство, конечно, должно учитывать финансовую устойчивость бюджета, но не всегда можно подходить к инфраструктуре с бухгалтерской логикой. Некоторые проекты, например развитие трассы Джубга - Сочи вдоль Черноморского побережья, важны не только с экономической точки зрения, но и стратегически: они создают условия для развития внутреннего туризма, комфортного отдыха граждан и всех сопутствующих бизнес-направлений. Такие задачи требуют вложений, даже если есть понимание, что финансовая отдача от них быстрой не будет.

Снижение ключевой ставки сделает инфраструктурные проекты интереснее для бизнеса

Стоит сказать, что во всем мире транспортная инфраструктура - привлекательная сфера для долгосрочных инвестиций. Пенсионные фонды традиционно размещают средства в облигациях железнодорожных или дорожных проектов, получая стабильный доход на 20-30 лет. В России этот подход только формируется. В том же проекте ВСМ Москва - Санкт-Петербург участвует управляющая компания "Лидер", и это логично: такие вложения надежны и долговечны, пусть и в моменте обладают умеренной доходностью в сравнении с более короткими финансовыми инструментами.

И все же главная сложность - высокая стоимость заемных средств. При текущей ставке ЦБ менеджерам трудно обосновать вложения с доходностью ниже ее уровня. Хотя долгосрочные прогнозы минфина и регулятора предполагают снижение инфляции и ставок до 4-5 процентов, для принятия решений "здесь и сейчас" этого недостаточно. Поэтому до стабилизации финансовой ситуации и смягчения монетарной политики говорить о масштабном частном участии в инфраструктуре пока рано.

Международная логистика и регионы

За последние годы структура внешней торговли России существенно изменилась, что находит отражение и в глобальных планах развития транспортно-логистической сферы. Западные пограничные переходы используются меньше, а восточные и южные направления требуют ускоренного развития. Однако ключевая проблема заключается не столько в самой физической инфраструктуре, сколько в цифровизации процессов.

Для ускорения перевозок нужны сквозные цифровые решения: единые транспортные документы, согласованные стандарты обмена данными, соответствующие межправительственные соглашения. Развитие такой цифровой среды становится не менее важным, чем строительство новых дорог или портов: она напрямую влияет на скорость и прозрачность международной торговли.

Отдельное внимание уделяется развитию северных территорий. Один из приоритетных проектов - модернизация Северного морского пути для обеспечения связи центральных регионов с зонами северного завоза и транзитных перевозок, которая превратит его в Трансарктический транзитный коридор.

Большое значение имеет и восстановление малой авиации. Сегодня остро не хватает аэродромов и небольших аэропортов, а вертолеты, использующиеся для связи с труднодоступными поселками, расходуют слишком много топлива.

Кроме того, законодательство о транспортной безопасности не дифференцирует требования: для небольшого аэродрома с двумя рейсами в неделю они такие же, как для крупных узлов вроде Московского транспортного хаба. В мире подобные вопросы решаются проще - временными мерами и мобильными службами безопасности. Такой гибкий подход необходимо внедрять и у нас.

Санкции и техносуверенитет

Санкционное давление остается серьезным вызовом для транспортных нацпроектов. Оно влияет как на сроки реализации, так и на цепочки поставок оборудования. Переориентация торговли на южные и восточные порты требует дополнительных мощностей, и, хотя портовая инфраструктура России в целом достаточно развита, нужны резервные мощности для повышения гибкости логистики.

Еще более сложный вопрос - технологический суверенитет. В стране есть сильный инженерный потенциал и развитое машиностроение, но уровень локализации во многих сегментах пока недостаточен. Грузовой транспорт частично зависит от китайских комплектующих, авиапром - от импорта систем авионики и двигателей. Построить самолет полностью на отечественных компонентах возможно, но тогда теряется эффективность и экономичность таких авиасудов.

Кроме того, тревогу вызывает излишний оптимизм в планах: создание современных лайнеров за два-три года выглядит нереалистично. Даже у ведущих мировых производителей цикл вывода новой модели занимает около десяти лет. Чтобы не терять качество и безопасность, важно соблюдать баланс между амбициями и инженерными возможностями.

Что увидят люди

Главный результат транспортных нацпроектов с точки зрения граждан - повышение мобильности внутри страны. Люди смогут легче перемещаться между регионами, что даст импульс внутреннему туризму и развитию рекреационной инфраструктуры. Для большинства россиян это означает появление новых возможностей - коротких поездок выходного дня, расширения маршрутов без необходимости лететь через Москву.

Изменения ощущаются уже сейчас: на железных дорогах появляются современные двухэтажные поезда, уровень комфорта заметно вырос. Развитие сети платных магистралей тоже имеет эффект - даже те, кто ими не пользуется, выигрывают от снижения трафика на бесплатных трассах. В итоге все получают возможность быстрее и безопаснее передвигаться по стране.

Особую роль в этом контексте играет стремительно растущий рынок электронной коммерции. Создание передовой транспортно-логистической системы позволит значительно ускорить товарооборот на территории всей страны и укрепит конкуренцию на рынке за счет новых возможностей для сбыта товаров производителей даже из самых отдаленных регионов.

Транспортная система постепенно становится более связной. Это долгий путь, но результаты видны уже сейчас - и именно они лучше всего показывают, ради чего создавались отраслевые нацпроекты.