Почему в ЮФО овцеводство стало нерентабельным

Фермеры сжигают шерсть, вместо того чтобы продавать ее текстильным предприятиям: она обесценилась, переработки почти нет, а спрос на баранину растет неравномерно - такова печальная картина в отрасли по выращиванию мелкого рогатого скота. За десять лет поголовье овец и коз в России сократилось на несколько миллионов. Сейчас отрасль переживает драматичный упадок, хотя шанс выстроить рентабельный бизнес все же есть. Но обо всем по порядку.

Фабрики теряют аппетит

- Шерсть практически не имеет никакой ценности, ее принимают по пять, а то и по три рубля за килограмм в немытом виде. А постричь одну овцу стоит около 200 рублей, - сокрушается в разговоре с "РГ" глава КФХ, член ассоциации "Народный фермер" Калмыкии Нимя Шерахтеев. - Получается, снимаешь полтора-два килограмма шерсти, а продать ее можешь за десять рублей. Кому это выгодно?

Конечно, речь тут скорее идет не о высококачественной, а о самой обычной шерсти. Константин Палаткин, фермер-овцевод из Светлоярского района Волгоградской области, и вовсе нашел радикальное решение проблемы:

- Шерсть мы не сдаем, а сжигаем ее в яме. У нас она стоит шесть-семь рублей за килограмм. Даже если аккуратно постричь, упаковать, все равно цена останется прежней. А чтобы сдать, нужно потратить еще десять рублей на логистику.

- Увы, но сейчас шерсть дает основные убытки, - говорит Елена Осычкина, начальник информационно-аналитического отдела Союза овцеводов России. - Производство даже самой качественной и тонкой шерсти без субсидии является убыточным предприятием. На него, а также селекционно-племенную работу и стрижку нужны большие расходы.

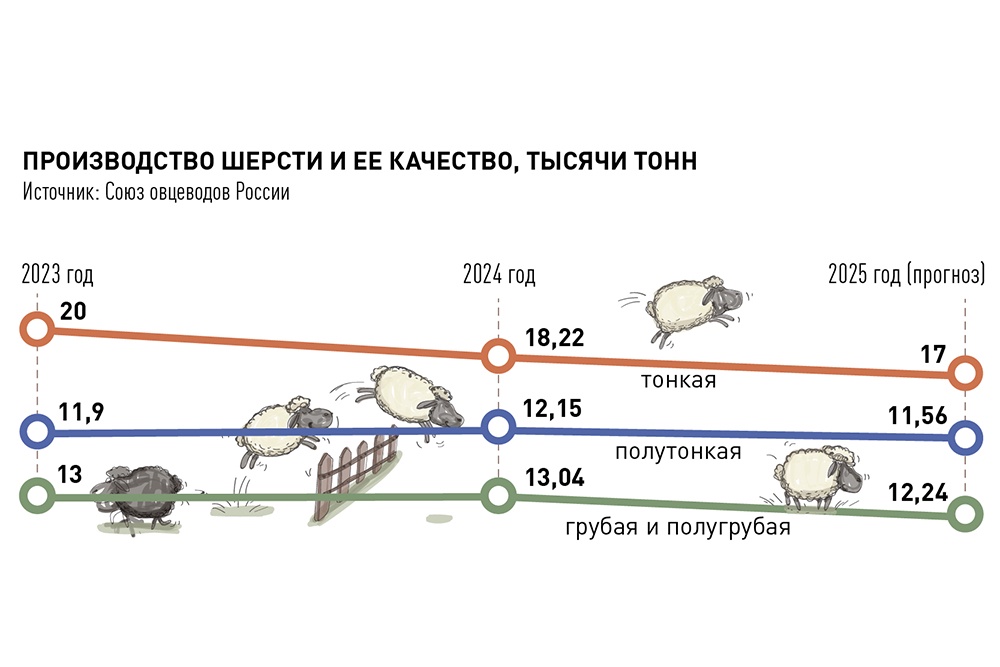

Проблема имеет глобальный характер, отмечают эксперты. Синтетика вытеснила натуральные ткани, завоевав около 80 процентов всего объема производимых волокон. В конце 1980-х советская текстильная промышленность перерабатывала 226 тысяч тонн шерсти, из которых 80 процентов составляла тонкая мериносовая. Сегодня потребность российских предприятий - не более 16 тысяч тонн в физическом весе.

По словам экспертов, из 60 крупных советских переработчиков шерсти в России сохранилось всего полдюжины фабрик, которые работают на 10 - 20 процентов своей мощности. Больше половины необходимого количества переработчики закупают за границей, в основном в Туркмении и Узбекистане. Российская же высококачественная тонкая шерсть экспортируется в Индию, Беларусь, Китай и некоторые другие страны, отмечает Елена Осычкина.

- Раньше Калмыкия активно зарабатывала на этом направлении, - вспоминает Нимя Шерахтеев. - Шерсть использовали для пошива шинелей в армию, для нужд предприятий. Потом начали поставлять в Китай, но сегодня он отказывается от шерсти и переходит на синтепон. Все камвольные и перерабатывающие фабрики в России, по сути, закрылись. Войлок не производят, шерсть не перерабатывают.

Всех на мясо

Единственной надеждой овцеводов стало мясное направление. Но и здесь не все благополучно.

- Сейчас мы занимаемся исключительно мясным направлением в овцеводстве, сдаем мясо на бойню, - говорит Нимя Шерахтеев. - Молодняк, например, принимают по 400 рублей за килограмм, ягнят текущего года до 20 килограммов - по 580. Вроде бы немного, но для нас это образ жизни.

Константин Палаткин оценивает ситуацию более критично:

- Сейчас ягнятину принимают по 500 рублей за килограмм, для нас это убыточно. Чтобы выходить хотя бы в ноль, цена должна быть в пределах 650 - 700 рублей за килограмм.

Выход фермеры нашли в розничной торговле.

- На рынке мясо продается по частям: корейка может стоить тысячу рублей, задняя часть - 900, передние ноги - 800 - 900, - рассказывает животновод. - Поэтому мы торгуем в розницу сами, разделываем мясо и продаем по частям. Это позволяет хоть как-то покрыть расходы. Но, конечно, такой процесс - исключительно трудозатратный.

Баранина ценится как натуральный экологический продукт. Себестоимость ее производства высока, а тут еще цены на сырье растут.

- Самое сложное в овцеводстве - это, конечно, корма, - делится проблемой Нимя Шерахтеев. - Цены на них выросли в разы. Например, лиманное сено, себестоимость которого 200 рублей, продают уже по 2,5 тысячи. Нет единой ценовой политики: каждый ставит цену так, как хочет.

Константин Палаткин приводит конкретные цифры:

- Себестоимость кормов и семян растет: что несколько лет назад стоило 250 рублей, теперь стоит 750. Хорошие семена люцерны - в три раза дороже. Раньше доставка по области обходилась в 30 тысяч, сейчас - в 70 - 80.

До получения первого дохода в овцеводстве проходит почти год.

- Сейчас, например, осень. В октябре у нас прошло осеменение, - объясняет Нимя Шерахтеев. - Выпускаем баранов, чтобы в марте получить приплод. А потом еще ждать как минимум четыре месяца, с апреля по июль, до того момента, когда молодняк подрастет и его можно будет продавать. Получается, от запуска до продажи проходит около года.

- Господдержкой мы не пользуемся, все делаем на свои средства, - говорит Палаткин. - Я уверен, что продовольственная безопасность должна обеспечиваться не за счет фермера, который бегает и умоляет о помощи, а за счет органов самоуправления, которые обязаны приходить к фермерам и предлагать поддержку.

Союз овцеводов отмечает, что отношение государства к отрасли недостаточно внимательное: "Поскольку овцеводство не производит социально значимые продукты питания, отношение к нему соответствующее. Как результат - за девять лет снижение численности овец и коз в России составило почти шесть миллионов голов".

Замена субсидии на маточное поголовье субсидиями за сданную продукцию также приведет к неоднозначным последствиям, отмечают в союзе.

За два года реализация "дорожной карты" по глубокой переработке овечьей шерсти в России ощутимо не коснулась овцеводов - производителей шерсти, говорит Елена Осычкина.

- Особых успехов пока нет, - считает она. - Минус субсидии на рост маточного поголовья. И стоит ли удивляться тому, что в России через несколько лет мериносов не останется. Тогда уже никакие указы о производстве тканей и одежды из отечественного сырья не помогут.

По данным союза, из 54 пород овец, разводимых сейчас в России, тонкорунных всего 19, из них шерстных - всего семь. Общая численность овец мериносовых пород на начало 2025 года составила 186,5 тысячи голов - капля в море по сравнению с общим поголовьем.

Что пошло не так

У овцеводства есть и друга ключевая проблема - кадровая. Из-за нее сокращается численность поголовья даже на ведущих племенных заводах и в селекционно-генетических центрах, отмечают в союзе.

В большинстве регионов село стремительно стареет. Дети оканчивают школу, уезжают учиться в город и назад уже не возвращаются. Даже там, где молодежь еще осталась в родном селе или ауле, идти в животноводство она не желает. Тяжелый физический труд в любую погоду не привлекает поколение, которое с детства к труду не приобщалось.

Несмотря на кризис, некоторые направления в отрасли остаются перспективными. Спрос на баранину есть. В регионах с развитым овцеводством строятся мясоперерабатывающие предприятия, увеличивается экспорт халяльной продукции. Есть проекты нескольких крупных компаний по промышленному производству баранины.

Перспективной нишей для фермеров могут стать и специализированные породы, такие как дорпер, дорсет, иль-де-франс, тексель и другие.

- Мы занимаемся романовскими овцами, - рассказывает Константин Палаткин. - По преданию, они были завезены Петром I в Ярославскую область из Европы. Романовские овцы ценятся за качество меха и вкусовые характеристики. Их мясо не имеет специфического запаха, ягнята получаются весьма увесистыми, несмотря на компактные размеры.

Фермеры предлагают и организационные решения.

- Я выдвигал коллегам идею проводить в Калмыкии что-то вроде Дня чабана, как это бывает в Дагестане, - делится идеями Нимя Шерахтеев. - Например, собраться 10 сентября, приехать со своими племенными баранами, устроить выставку-ярмарку. Кто-то хочет продать свое животное, кто-то - купить свежую кровь для стада. Это решило бы сразу несколько задач: обмен племенными животными, улучшение качества поголовья и просто живая кооперация между фермерами.

Но никакой кооперации пока нет.

- Мы все равно держимся, работаем, потому что верим в будущее, - признается Константин Палаткин. - Свой труд не считаем, пашем, сеем сами - это капиталовложения, которые, вполне вероятно, никогда не окупятся.

В общем, пока будущее овцеводства на юге России остается под вопросом. При отсутствии системной господдержки, обвале цен на шерсть и низкой рентабельности мясного направления отрасль может окончательно превратиться из традиционного занятия в некое хобби энтузиастов.

Справка "РГ"

Удельный вес производства овец и коз на убой в общем объеме производства скота и птицы составляет всего 1,7 процента. В 2024 году он составил 437,1 тысячи тонн. Из них 270,3 тысячи тонн произведено личными подсобными хозяйствами, 126,3 - фермерскими и всего 40,6 тысячи тонн - сельхозорганизациями. Таковы данные Союза овцеводов России.