Потребительская корзина: что это такое и почему отказались от ее расчета в России

Потребительская корзина — это показатель, с помощью которого раньше определяли размер минимального прожиточного минимума (ПМ) для основных социально-демографических групп населения. Несмотря на то что сейчас действует другая методика, термин «потребительская корзина» до сих пор в ходу. «Лента.ру» рассказывает, что такое потребительская корзина, что входило в ее состав и как она используется в 2025 году.

Что такое потребительская корзина

Потребительская корзина — это минимальный набор товаров и услуг, необходимых человеку для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности.

Впервые продовольственную корзину в России рассчитывали по указу президента Бориса Ельцина в 1992 году. Тогда она включала 156 наименований товаров и услуг. С 1997-го на ее основе каждый квартал устанавливали все типы прожиточных минимумов (на душу населения, для детей, работающих россиян и пенсионеров).

Федеральный закон о продовольственной корзине правительство России публиковало новые версии закона в 2006 и 2012 годы. Последняя его версия не переставала действовать до тех пор, пока от продовольственной корзины не решили отказаться.

Существовали различные виды потребительских корзин: общая по стране, а также отдельные для пенсионеров, детей и трудоспособных россиян. В разных субъектах их величины могли различаться. Их определяли местные власти с учетом различных особенностей конкретной территории: например, климата и традиций населения.

Размер потребительской корзины в целом по России устанавливался федеральным законом

Минтруд определял список продуктов питания и товаров, которые в нее попадут, не реже одного раза в пять лет. Перечень актуализировали на основе текущих расходов малоимущих семей и рекомендаций ученых относительно минимальных потребностей человека, рассказал «Ленте.ру» экономист, автор блога «О финансах — просто» Ярослав Соломатин.

«Стоимость этих товаров была чрезвычайно важным макроэкономическим показателем. Стоимость потребительской корзины определяла величину прожиточного минимума, а тот, в свою очередь, устанавливал минимальный размер зарплат, пенсий и социальных выплат», — пояснил он.

Последний раз продовольственную корзину рассчитывали в 2020 году

В Минтруде прожиточного минимума. Рассчитывать величину продовольственной корзины в дальнейшем не стали, так как установление ПМ было ее единственной целью — она не несла никакой статистической ценности.

Стоимость продуктовой корзины

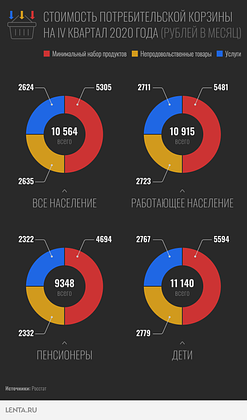

Последняя официальная стоимость потребительской корзины для всего населения страны составляла 10 564 рубля в месяц. Для пенсионеров, детей и трудоспособных граждан страны показатели были другими.

Состав потребительской корзины

В федеральном законе были прописаны три составляющие потребительской корзины:

продукты питания; непродовольственные товары; услуги.

В составе потребительской корзины 2012 года было 11 групп продуктов питания. В числе прочего это овощи, фрукты, хлебные изделия, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба и молочные продукты.

Для всех групп был указан средний объем потребления на одного человека в год для каждой социально-демографической категории россиян. Например, пенсионерам полагалось 200 яиц, детям — 201, а трудоспособным людям — 210. При этом разница в потреблении картофеля была больше: 80, 88,1 и 100,4 килограмма соответственно.

Точный список услуг и непродовольственных товаров, как и минимальная потребность в них, в законе указаны не были. В пояснении к документу уточнялось, что это нецелесообразно из-за роста доступности таких товаров и услуг и большой разницы между ними в различных регионах страны. Однако в версии закона 2006 года они были подробно перечислены.

Непродовольственные товары делились 10 групп: в их числе были лекарства, верхняя одежда, предметы первой необходимости и принадлежности для школы. Для каждой группы были количественные показатели на год на одного человека: например, пенсионерам полагалось восемь костюмов или платьев на пять лет, трудоспособным россиянам — столько же, но на четыре года и два месяца, а детям — 11 на два года.

Услуги включали в себя расходы на ЖКУ (например, отопление и электричество), транспорт и культурный досуг, а также другие виды услуг. Почти все показатели для разных категорий населения были одинаковыми, за исключением транспортных услуг. Предполагалось, что больше всего поездок в год совершают работающие люди (619), а меньше — пенсионеры (150). Детям полагалось 396 поездок на 12 месяцев.

Как рассчитывался показатель

Потребительскую корзину считали по рекомендациям Минтруда. В последней версии правил было сказано, что продукты в ее составе должны занимать 50 процентов от общей стоимости набора, остальные 50 процентов приходились на услуги и непродовольственные товары.

Объем необходимых продуктов питания рассчитывался в соответствии с возрастом человека:

для трудоспособного возраста; для детей; для пенсионеров.

«Например, в минимальной потребительской корзине пенсионера меньше мяса, чем в корзине трудоспособного человека, но больше, чем минимум продукта для ребенка. Фруктов детям предлагалось, напротив, больше, чем взрослому поколению», — отметила в беседе с «Лентой.ру» старший вице–президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева.

Также на состав потребительской корзины влиял климат, в котором проживал человек. «Страну делили на 10 климатических зон. Рацион людей, проживающих на севере, должен был быть более калорийным, чем у южан», — добавила эксперт.

Состав потребительской корзины менялся и в зависимости от географических особенностей региона. Например, в Приморском крае ели больше рыбы, благодаря близости к океану, уточнил Ярослав Соломатин. Также учитывалось вероисповедание в субъектах РФ. Например, в корзинах для традиционно мусульманских регионов была снижена доля свинины.

Новая методика расчета ПМ С 2021 года для расчета прожиточного минимума состав потребительской корзины не используется. Теперь ПМ зависит от среднедушевой медианной зарплаты населения. Росстат определяет ее по данным отчетов работодателей. Прожиточный минимум устанавливается как 44,2 процента от медианной зарплаты за предыдущий год. При определении ПМ в регионах власти используют коэффициенты, разработанные правительством еще в 2021 году. Эти коэффициенты учитывают социально-экономические и климатические особенности регионов. Например, на Севере прожиточный минимум традиционно выше, чем в Центральной России.

Используют ли сейчас потребительскую корзину

Сейчас официальную потребительскую корзину не рассчитывают: ПМ и МРОТ теперь определяются на основе медианного среднедушевого дохода. Однако показатель до сих пор фигурирует в расчетах при определении границы бедности: человека считают бедным, если его доход ниже этого показателя.

Для расчета границы бедности размер последнего значения ПМ на основе потребительской корзины умножается на индекс потребительских цен за отчетный период

Разница между потребительской корзиной и индексом потребительских цен Зачастую потребительскую корзину путают с индексом потребительских цен (ИПЦ), но это разные экономические показатели. Потребительская корзина — это минимальный набор продуктов питания и товаров, необходимый для сохранения здоровья человека. ИПЦ же инфляции в стране. Индекс потребительских цен (ИПЦ) — позволяет измерить, как изменилась стоимость конкретных услуг и товаров за определенный промежуток времени. Учитываются основные расходы обычных семей: продукты, одежда, обувь, медицинские услуги, лекарства и развлечения. Поскольку стоимость продуктов питания и разных непродовольственных товаров растет или падает с разной скоростью, индекс цен показывает только среднее изменение. Изначально ИПЦ создавался для индексации зарплат, чтобы компенсировать работникам потери от роста цен. Однако его быстро стали использовать и для других задач: индексации пенсий и пособий; оценки общего уровня инфляции; определения инфляционных целей денежно-кредитной политики. составления других экономических индексов.

Так, по Росстата, в четвертом квартале 2020 года граница бедности в целом по стране была на уровне 11 329 рублей. К концу 2023 года она выросла до 14 754 рублей, став больше на 30,23 процента.