Вечный актив Морозовых

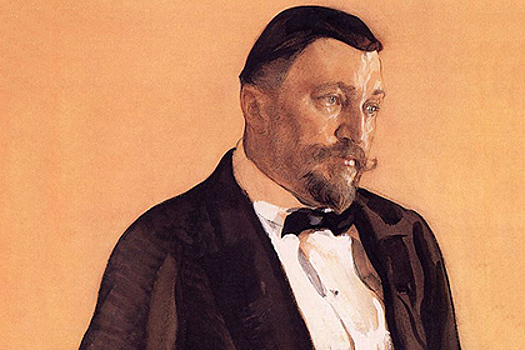

Обнищание населения, падение качества образования и медобслуживания все чаще вынуждают государство и общество апеллировать к бизнесу, тем более что в дореволюционной российской истории есть яркие примеры участия состоятельных граждан в формировании и поддержании социальной инфраструктуры. Продолжая цикл публикаций о предпринимателях Российской империи, «Лента.ру» рассказывает о том, как в Москве появилась Морозовская детская больница. В марте 1898 года в Российской империи произошло два события, которые не только ярко обозначили развилку, перед которой оказалась страна, но и повлияли на судьбу одного из богатейших семейств того времени. В Минске марксисты провели первый съезд РСДРП. А в Москве на стол главы городской управы легло письмо Алексея Викуловича Морозова, предлагавшего пожертвовать 400 тысяч рублей «на устроение детской больницы». Речь шла о части капитала, завещанного его отцом — Викулой Елисеевичем Морозовым. В честь него жертвователь предлагал назвать новое медицинское учреждение — это было одно из двух условий. Второе — больница должна была располагаться либо в Замоскворечье, либо в районе Рогожской заставы. С 1881 года Москва, наряду с Петербургом, считалась одним из самых нездоровых городов Европы. Муниципалитет тратил на здравоохранение значительные суммы, но это не приводило к желаемым результатам. Муниципальные программы ограничивались в основном учреждением традиционных богаделен и сиротских приютов, которые часто лишь способствовали распространению инфекций, отмечает американский урбанист Блэр Рубл в своей книге «Стратегия большого города». Что касается детских больниц, их в Москве имелось только три — Святой Софьи на 100 мест, Святого Владимира на 265 мест и Святой Ольги на 40 мест. Расположены они были в центральной и северо-восточной части города, а густонаселенный район Замоскворечья не имел детских стационаров, поэтому больные дети госпитализировались во взрослые больницы (1-я и 2-я Градские), что, как отмечают исследователи, было неудобно и для взрослых, и для детей. Иными словами, Алексей Морозов сделал городским властям предложение, от которого те никак не могли отказаться. Но не продешевил ли сам фабрикант-филантроп? Инициатор создания детской больницы был представителем четвертого поколения знаменитых московских капиталистов. Алексей Викулович Морозов приходился правнуком крестьянину Савве Васильевичу Морозову, который в 1797 году основал свою первую шелкоткацкую мастерскую. Любопытно, что по поводу происхождения у крепостного крестьянина средств на открытие собственного дела существуют разные версии. До этого Савва Морозов работал по найму за пять рублей в год, что не помешало ему довольно быстро стать купцом первой гильдии, хотя этим титулом наделяли лишь того, чей капитал составлял не менее 1 тысячи рублей. Неслучайно появилась легенда о том, что хозяин Морозова, дворянин Рюмин подарил своему крепостному пять рублей серебром по случаю свадьбы, состоявшейся в том же 1797 году. Впрочем, скорее всего, чудесное превращение крестьянина в фабриканта объясняется его принадлежностью к старообрядцам. Раскол не только вывел значительную часть коренного населения страны за рамки официальной церкви, но и способствовал созданию параллельной финансово-экономической системы, позволяющей тем, кто оказался вне закона, минимизировать нападки со стороны государства. «Несмотря на то что государственная политика по отношению к староверам постоянно менялась, нужно признать, что гонения на раскольников в конечном счете не переходили определенных границ. Даже в периоды усиления мер преследования и репрессий религиозная нетерпимость несколько смягчалась благодаря возможности легкого подкупа государственных чиновников. С другой стороны, продажность чиновников не смогла бы процветать в такой степени, если бы некоторое число староверов не накопили капитал и не приобрели экономическую власть», — отмечал американский экономист и историк Александр Гершенкорн в цикле лекций «Европа в российском зеркале». Экономическая власть старообрядцев распространялась не только на противников, но и на союзников. В 1780-х годах князь Михаил Щербатов подчеркивал, что все они «упражняются в торговле и ремеслах», демонстрируя большую взаимопомощь и «обещая всякую ссуду и вспомоществование от их братьев раскольников; и через сие великое число к себе привлекают». Российский агроном и писатель Дмитрий Шелехов, путешествовавший в 30-40-е годы XIX века по старообрядческим поселениям Владимирского края, рассказывал о тамошних «русских Ротшильдах» братьях Большаковых, которые располагали капиталом в несколько сот тысяч рублей, ссужая их купцам и крестьянам, что называется, под честное слово — без оформления каких-либо документов. Старообрядцы, объясняет профессор МГПУ Александр Пыжиков, руководствовались принципом «твоя собственность есть собственность твоей веры». «Вследствие дискриминационного положения предельную актуальность приобретала задача выживания во враждебной среде. И оптимальным инструментом для этого, позволяющим максимально концентрировать как экономические, так и духовные ресурсы, стала знаменитая русская община. Общинно-коллективистские (а не частнособственнические) отношения послужили тем фундаментом, на котором строилась вся жизнь раскола», — пишет Пыжиков в книге «Грани русского раскола». Отсюда логичен вывод, что Морозов, как многие его единоверцы, получил стартовый капитал из «раскольничьей кассы», благо незадолго до открытия первых фабрик Морозова началась екатерининская экономическая либерализация. В 1775 году вышел манифест «О высочайше дарованных разным сословиям милостях, по случаю заключенного мира с Портою Оттоманскою». Им, в частности, узаконивалась конкуренция, подтверждался уведомительный порядок устройства любых производств, отменялись специальные сборы с фабрик и заводов. А в 1777-м был издан специальный указ, разрешающий крестьянам записываться в купечество. Ставка раскольников на Савву Морозова оправдалась. Уже в 1823 году он выкупил у своего бывшего хозяина, помещика Рюмина, земли на правом берегу Клязьмы и в 1830 году перевел туда из Зуева товаро-отделочную и красильную мануфактуры. А в 1839-м благодаря сотрудничеству с молодым немцем-лютеранином Людвигом Кнопом он, как сейчас сказали бы, вышел на международный уровень. Будучи британским торговым представителем, Кноп начинал карьеру с импорта в Россию пряжи и тканей. Затем, в обход запрета Уайтхолла, занялся поставками оборудования — сначала для прядильных, а позже для текстильных российских фабрик. В общей сложности Кноп основал или модернизировал около 120 предприятий. «Где церковь — там и поп, где казарма — там и клоп, а где фабрика — там Кноп», — говорили тогда в народе. Британское технологическое эмбарго было снято, а Морозовы превратились чуть ли не в основных российских контрагентов Соединенного Королевства. Например, Викула Елисеевич, внук основателя династии, часто бывал в Англии (ездил туда на лечение) и пригласил на свои фабрики немало английских специалистов, хотя соотечественники могли устроиться к нему на работу только при условии, что были старообрядцами. Некоторые любители конспирологии, вроде известного современного мыслителя Дмитрия Галковского, в связи с этим подозревают Морозовых и других раскольничьих капиталистов в работе на британские спецслужбы. Но трудно было найти в России второй половины XIX века силы, которые больше купцов-старообрядцев сопротивлялись экспансии иностранного капитала, ратовали за повышение таможенных тарифов и прочие протекционистские меры. Неслучайно у фабрикантов-старообрядцев сложились теплые взаимоотношения с главным правительственным протекционистом того времени, министром финансов Иваном Вышнеградским. Савва Тимофеевич Морозов, еще один внук Саввы Васильевича, называл Вышнеградского «лучшим министром не только России, но и всего мира». А тот в ответ утверждал: «Наши христолюбивые старообрядцы — преображенцы в российском торгово-фабричном деле, великая сила. Они основали и довели нашу отечественную заводскую промышленность до полнейшего совершенства и цветущего состояния». Тем не менее Александр Гершенкорн обращает внимание на то, что «в развивающейся промышленности требовалось перенести акцент с выпуска потребительских товаров на производственные», а ткацкие фабрики Морозовых и им подобных не могли этого сделать. «Появились новые люди, на которых не давило бремя традиций. Они устанавливали тесные коммерческие и интеллектуальные связи с Западом и стремились активно сотрудничать с правительством», — резюмирует Гершенкорн. Отчасти причина этому — своеобразный уклад старообрядческой экономики, ориентированной вовсе не на индивидуальный успех. Раскольничьи фабрики создавались как распределители общественного блага: с их помощью более успешные члены общины делились доходами с остальными. Именно поэтому, отмечает Пыжиков, «законные с точки зрения официального гражданского права владельцы торгово-промышленных активов в раскольничьей среде таковыми не считались, выступая лишь в качестве управленцев, которых община наделила соответствующими полномочиями». Данный момент, кстати, роднит капиталистов-раскольников Российской империи с постсоветскими олигархами — по крайней мере если вспомнить версию о том, что крупные состояния в 90-х годах XX века создавались благодаря деньгам КПСС и КГБ, спрятанным во время распада Советского Союза. Существенная разница заключается в том, что бывшие комсомольцы и цеховики, получив в свое управление советские промышленные гиганты, старались как можно быстрее избавиться от их социальной инфраструктуры. А бывшие крестьяне-старообрядцы, став фабрикантами, наоборот — ее создавали: таково было условие предоставления стартового капитала. Потому и рабочих они набирали главным образом тоже из числа старообрядцев и поначалу создавали им максимально комфортные условия. «Чернь богатство их считает своим достоянием, выманивая его по частям посредством ловкости и хитрости», — сетовал один из купцов, принадлежащих к официальной церкви. Однако такой «социалистический» подход отрицательно сказывался на эффективности старообрядческих предприятий: по производительности труда владимирские и московские ткацкие фабрики вдвое, а некоторые почти втрое уступали петербургским, чьи управленцы не были обременены «раскольничьими» обязательствами. «Обеспечение потребностей рабочих из первейшей обязанности превращалось в обузу, а обширная социальная инфраструктура становилась в глазах хозяев непрофильным активом, расходы на который следует минимизировать», — констатирует Александр Пыжиков. Неудивительно, что уже в 1863 году на одном из морозовских предприятий — Никольской мануфактуре в Иваново-Вознесенске — произошли первые волнения: 300 из 1700 ткачей самовольно прекратили работу. А в январе 1885 года стачка на фабрике в селе Никольском под Орехово-Зуево стала крупнейшим организованным выступлением рабочих в Российской империи. Оба инцидента произошли во владениях Тимофея Саввича Морозова, что резко пошатнуло здоровье фабриканта. Он скончался в октябре 1889 года, не прожив и 67 лет. А его сын Савва Тимофеевич вскоре превратился в одного из основных спонсоров для марксистов. Вряд ли дело было исключительно в стремлении задобрить лидеров пролетарского протеста и тем самым стабилизировать социальную обстановку на своих предприятиях. Личные обстоятельства, а именно роман Саввы Морозова-младшего с актрисой МХТ Марией Желябужской (Андреевой), сотрудничавшей с большевиками, — безусловно, тоже важный мотив. Но надо вспомнить и о его ссоре с министром финансов Сергеем Витте, случившейся в 1896 году. В отличие от Вышнеградского, Витте делал ставку скорее на банкиров и биржевиков, нежели на промышленников. Именно с его подачи 2 января 1897 года Россия перешла на золотой стандарт. Мануфактурщики-старообрядцы оказались еще более беззащитными перед экспансией иностранного капитала. Спустя сто лет после триумфа Саввы Морозова-старшего его потомки рисковали превратиться в аутсайдеров. Повлиять на правительственную бюрократию, тем более на двор, они уже не могли. Старообрядческая община тоже давно не получала от их деятельности той отдачи, на которую изначально рассчитывала. В этой ситуации альянс Саввы Морозова-младшего с большевиками, самыми непримиримыми противниками режима, можно рассматривать как весьма экстравагантную попытку спасти семейный бизнес. Впрочем, у загнанных в угол фабрикантов был и другой путь. Этим путем пошел двоюродный племянник марксистского спонсора Алексей Викулович Морозов, предложив московским властям построить «именную» больницу. Эта была не первая инвестиция миллионеров-старообрядцев в городскую «социалку», но первый и, пожалуй, последний раз больница называлась в честь жертвователя. Трудно сказать, предвидел ли Алексей Морозов масштабы потрясений, которые предстояло пережить стране. Но детская больница превратилась в единственный актив Морозовых, который никто не сумел отнять — ни конкуренты, ни «раскольничьи кассиры», ни большевики. Даже в советское время, несмотря на различные официальные варианты названия, в народе она все равно оставалась Морозовской. А большинство современных «красных» и «белых» оценивают роль семьи Морозовых в истории страны скорее со знаком плюс, чем минус.